不论是从国家宏观战略还是从文化战略来看,都要通过国际化的语言和表达方式来真正的做到文化传播。随着国内经济水平的快速发展,“千篇一律”的城市发展模式以及业态越来越需要人文艺术方向的转型以及沉淀,开展以人文艺术为核心的新一轮城市创新,从而创造新的文化经济,以艺术的力量推进城市更新商业业态发展的多样可能性。

公共艺术的开发以及拓展对于商业和居民地产的开发、艺术教育、及传统文化产业的发展都具有非常大的作用。6月30日,亚洲艺术品商学院举办第五期云端对话活动。著名国际策展人徐钢博士结合自身的行业经验,通过多个案例与大家探讨了艺术的核心作用,必要性和多样的可能。

城市总是与艺术存在着历史、美学和政治上的联系。不同的城市有不同的风格特点。德国的城市卡塞尔有着世界三大艺术展之一—卡塞尔文献展。卡塞尔文献展每五年一次,1982年艺术家博伊斯在文献展实施了作品《7000棵橡树》城市造林替代城市管理项目,在主场馆前的广场上放置了7000块玄武石条,同时种了三棵橡树,并发动志愿者在市内种植七千棵橡树,并在每棵橡树旁放一个玄武岩石条作为标记。卡塞尔作为一个工业小城市在二战中全部摧毁,在这样战后重建的环境下,期待推动一种“人类生存空间”的美化与改造,呼吁世人追求世界的永久和平。而橡树对于德国人具有重要意义,慢、冷、耐寒的橡树特质在日耳曼精神上得以体现,对于利用玄武石做标记的行为,艺术家博伊斯这样回应:“我们需要社会艺术的精神性泥土,通过它,让所有的人变成创造者,能够掌握世界。”

在这作品中,因为有一种仪式,也就是一种象征性的认同过程(树=人类),因此决定要种树、立石砖的人选择都市内其中一个空间进行这个举动的同时,也将他的自由无条件地与群体相连。因此当我们看到一棵树和一块石砖时,会唤起我们这个个体参与公共计划的记忆,这个计划把自然和城市紧紧相连。

云之门被人称为“大豆子”,艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)在回应作品为何被选中时提到,这部作品不是一个纪念碑,而是一个母性的象征。芝加哥是世界上第一个摩天楼城市,所有摩天楼实际上都是一个男性的象征,人类社会发展到这种阶段是土地的稀缺以及雄心壮志的产物。这部作品冲淡了男性冲破天际的感觉,将天际线拉回地面,给人以回到母性的舒服感觉。

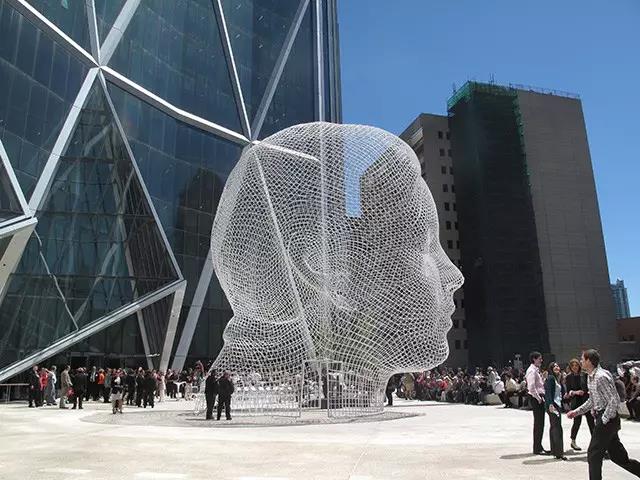

作为世界互动性公共空间设计的典范,芝加哥皇冠喷泉在空间情景上沿用了熟知的喷泉效果,同时融入新潮LED大型展示手法,实现了新旧的完美融合。两座15米高的黑色玻璃墙投射出芝加哥市民的肖像,喷泉的水正好从这些人的口中流出。艺术家Jaume Plensa拍摄了1000位芝加哥市民的脸部表情,透过电脑控制LED灯光和色彩,每10分钟更换一次,从青年到老人,永远是一男一女遥遥相对,又闭眼又噘嘴的表情,喷水就像两个人的对话,如同我们生活经验中的一对一,以视觉的方式表达时间的消长,凡具有生活经验的成人,置身其中必能有所领悟。

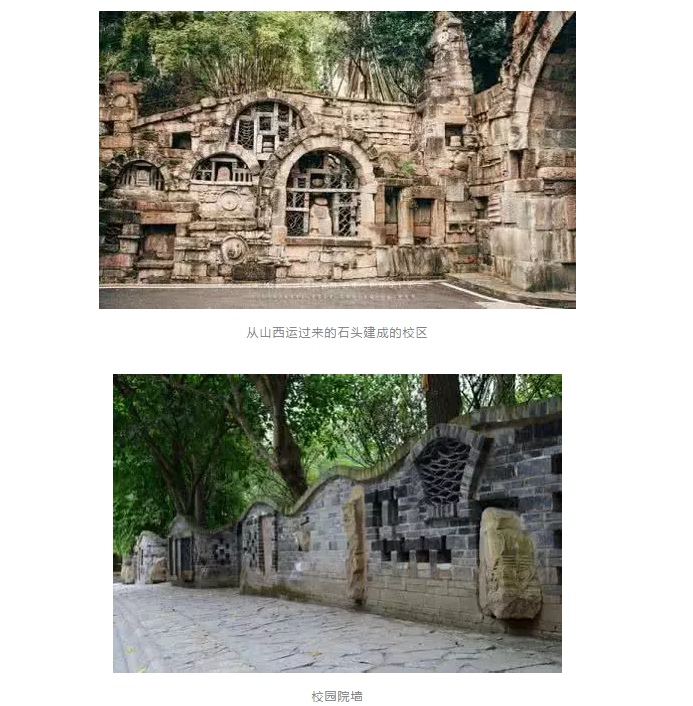

四川美院新校区在千篇一律的大学城中属于很好的公共艺术范例。经历过难忘的农村生活后,罗院长认为文化就是生活方式,希望将农耕文化融入到校区建设中,并将当时校区附近所有农村房子的砖瓦全部买下来,以旧做新。图中的罐子是罗院长之前收集到的附近倒闭厂的废气罐子,起初也不知道用处,校园建墙之后想到了利用起来嵌入了进去。

徐钢博士认为,在城市的更新过程中,政府应减少行政干预,做好规划管理,平衡之间的理想关系。总而言之,公共艺术在一定程度上亦能帮助解决中国城市长久以来存在的“千城一面”问题,因此公共艺术一定要注重‘在地性’,一定要有地域特征。我们不光要研究国外先进的理念和经验,也要加强对自身规律的研究,制定出适合自己的公共艺术政策。

以上文字根据讲座内整理而成。图片仅做学习交流使用,未经允许,请勿商业利用。